什么是IC封装载板

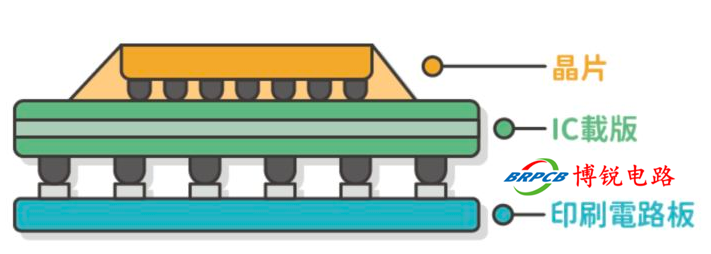

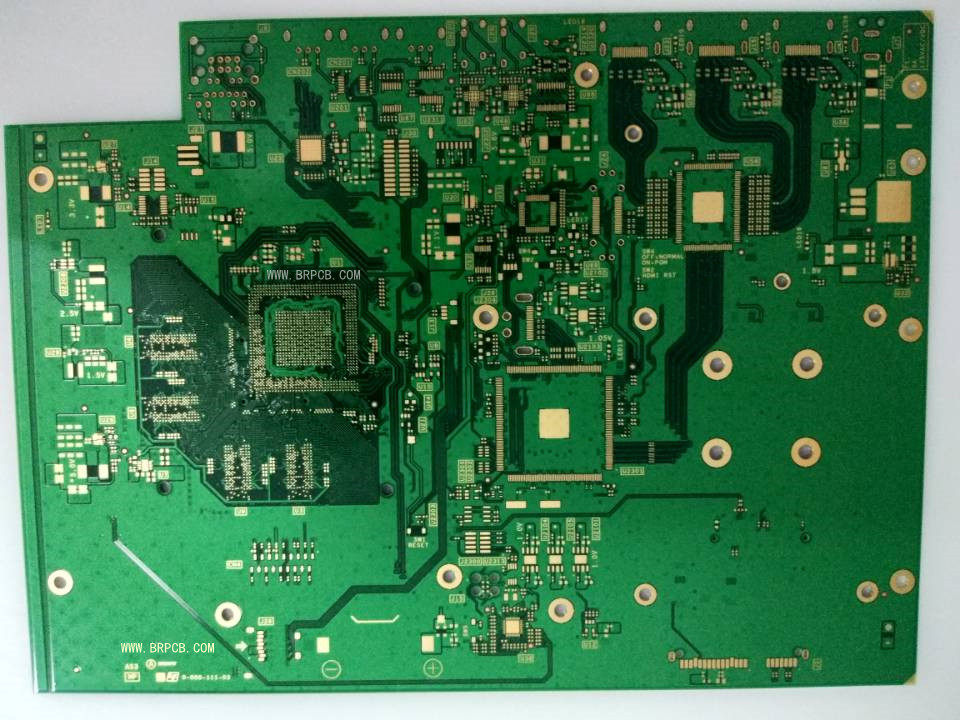

IC封装载板或称IC封装基板主要功能为承载IC做为载体之用,并以IC基板内部线路连接晶片与印刷电路板(PCB)之间的讯号,主要为保护电路、固定线路与导散余热,为封装制程中的关键零件,占封装制程35-55%成本,随晶圆制程技术演进,对于晶圆佈线密度、传输速率及讯号干扰等效能需求提高,使得IC封装载板需求逐渐增加。

硬质基板:主要材料为:BT/ABF/MIS;其主要应用领域为:通信和内存芯片、LED 芯片/CPU、GPU和晶片组等大量高端芯片/模拟、功率 IC、及数字货币等市场领域。

柔性基板:主要材料为:PI/PE;其主要应用领域为:汽车电子,消费电子同时也可以应用于运载火箭、巡航导弹和空间卫星等军事等。

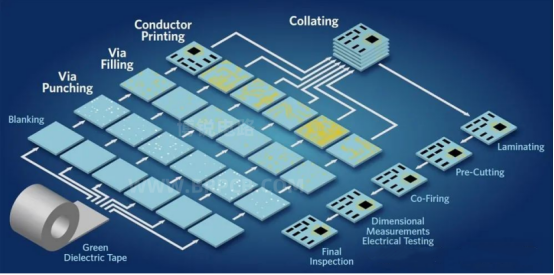

陶瓷基板:主要材料为:氧化铝/氮化铝/碳化硅;及应用领域为:半导体照明、激光与光通信、航空航天、汽车电子、深海钻探等。

IC基板的技术,分为IC与基板的连接方式,及基板与PCB的连接方式。IC与基板的连接方式,分为覆晶(Flip Chip,FC)及打线 (Wire Bounded,WB),FC是将晶片正面翻覆,以凸块直接连接基板,该承载基板即称为覆晶载板,作为晶片与电路板间电性连接与传输的缓衝介面。透过基板的扇出 (Fan out)功能,以确定晶片逻辑闸输出能达到电路板上逻辑闸输入的最大数目;WB则是利用金线 (Gold wire)连接IC晶片上之电性接点 (Electrical pad)与承载基板,即称为打线载板。

FC与WB差异为晶片与载板间连接方式是以植球 (Solder bumps)取代金线,因植球能提高载板的讯号密度,并提升晶片效能表现,且Bumping对位校正方便,有利增加封装良率,覆晶载板在物理特性上皆优于打线载板,相关应用也逐渐扩大,手机晶片厂商逐渐採用FC取代WB。

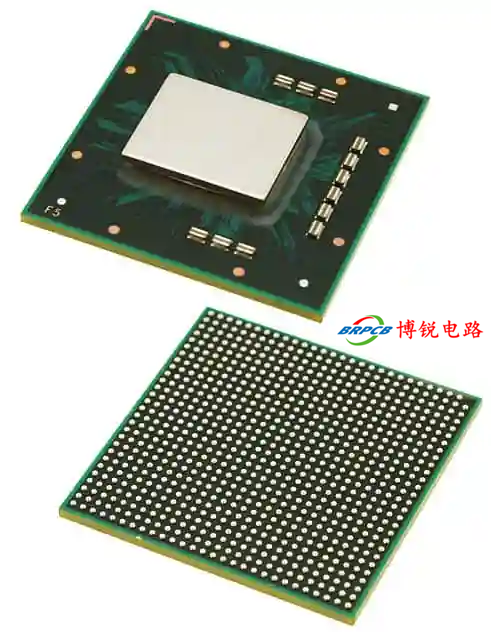

IC基板依其封装方式的主流产品包括BGA(Ball Grid Array,球闸阵列封装)、CSP(Chip Scale Package,晶片尺寸封装)及FC(Flip Chip,覆晶)三类基板。

BGA封装是在晶片底部以阵列的方式佈置许多锡球,以锡球阵列替代传统金属导线架作为接脚,所以面积大且能传输的电路也较多。BGA载板依使用材料不同,又可分为陶瓷载板(Ceramic BGA,CBGA)、塑胶载板(Plastic BGA,PBGA)、金属载板(Metal BGA,MBGA)和卷带载板(Tape BGA,TBGA)四类,其中PBGA拥有低成本优势,为主流产品。BGA应用以PC相关为主,比重约佔30%,如基地台、伺服器、DVD、STB等。

CSP一般指的是封装产品边长为内含晶片的1.2倍以内,或是封装品的面积小于内含晶片的1.5倍,此范围内之封装产品皆可称为CSP,CSP封装使晶片与封装面积接近1:1,CSP可达到晶片微型化,最大的优点在于其轻小的特性,加上其制程稳定,成本的控制较容易,适用在可携式、轻薄短小的通讯电子产品,CSP超过70%都应用在手机上面,其它的应用则包括RF、基频、记忆体IC以及PC周边等。由于高阶手机功能更加复杂,晶片I/O数持续增加,载板制程更要求高脚数、脚距更细密,因此封装技术也逐渐由打线走向FC-CSP。

FC覆晶封装不同于传统的打线方式,FC运用銲锡或金质的凸块接点来作为电性连接的介质,因此有更佳的电性效能,更好的散热性,以及低讯号干扰、高I/O脚数、低连接电路损耗等特性,且由于FC封装更适合高脚数之晶片,因此在于晶片接脚数越来越多的趋势下,FC封装为未来的主流趋,FC载板又分为FC-BGA载板与FC-CSP载板,FC主要应用于CPU、GPU等需要大量运算的晶片上。

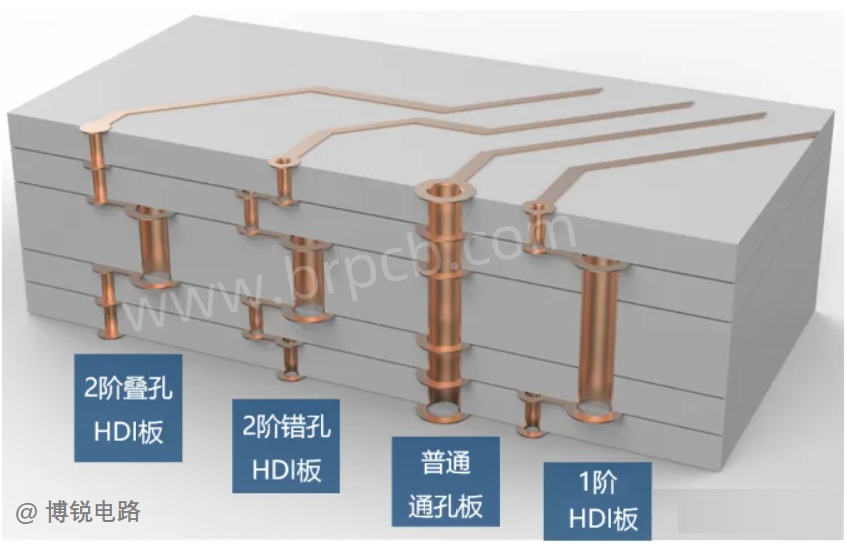

最重要的参数为线宽线距(内部线路的宽度和间距),IC载板大概在25um(1mil)以内,类载板为1mil以上,HDI为2mil左右,普通PCB为2mil以上。

我们再站得更高一点,揪出介于IC载板和HDI之间的SLP来和大家深入讲解一下,或许会让你更有启发:SLP(substrate-like PCB,类载板),可将线宽/线距从HDI的40/50um缩短到20/35um,即最小线宽/线距将从HDI的40um缩短到SLP的30um以内。

从制程上来看,SLP相较于HDI和PCB更接近用于半导体封装的IC载板,但尚未达到IC载板的规格,而其用途仍是搭载各种主被动元器件,因此仍属于PCB的范畴。现在,我们将眼光放得长远一点就可以发现:从HDI到SLP再到IC载板,或许IC载板与SiP技术十分契合。

众所周知:SiP(System in a Package)即系统级封装技术,是多个具有不同功能的有源或无源电子元件集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能,形成一个系统或者子系统的封装技术。对于SiP而言,由于系统级封装内部走线的密度非常高,普通的PCB板难以承载;而IC载板的多层数+低线宽则更加契合SiP要求,适合作为SIP的封装载体。

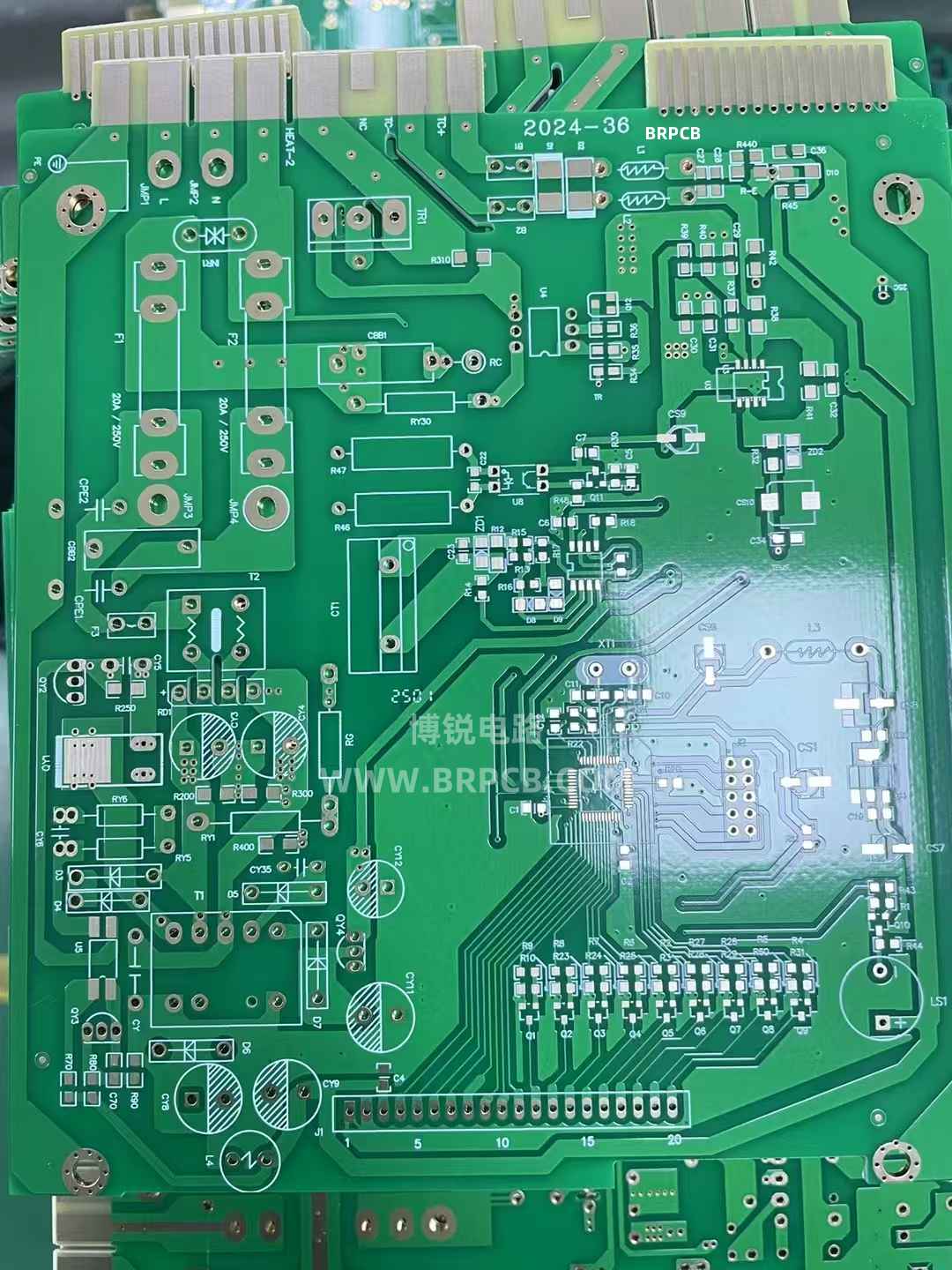

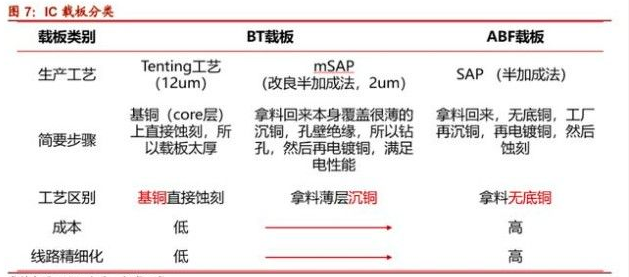

IC基板基本材料包括铜箔、树脂基板、乾膜(固态光阻剂)、湿膜(液态光组剂)及金属材料(铜球、镍珠及金盐)等,制程与PCB相似,但其佈线密度、线路宽度、层间对位及材料信赖性等要求均较PCB高,基板依其材质可分为BT与ABF两种。BT材质含玻纤纱层,不易热涨冷缩、尺寸稳定,材质硬、线路粗,通常用于手机、网通及记忆体产品;而ABF材质线路较精密、导电性佳、晶片效能好,且为Intel主导使用,广泛应用在PC产品。

生产BT树脂材质 (wire bond)载板材料为主的日商三菱瓦斯化学、日立化成 (Hitachi Chemical)各占全球市占50%、40%。BT树脂是是由双马来酰亚胺(Bismaleimide,BMI)与氰酸酯(cyanate ester,CE)树脂合成制得的。具备高Tg、高耐热性、抗湿性、低介电常数(Dk)等多种优势;但是由于具有玻纤纱层,较ABF材质的FC 基板更硬,且布线较麻烦、打孔的难度较高、布局细线路要求较高等问题。但使用BT树脂的BT载板在制作时可以稳定尺寸,防止热胀冷缩而影响线路良率,因此BT 材质多用于对于可靠度要求较高的网路晶片及可程式逻辑晶片。

根据IEK资料显示,全球IC载板生产国以日本为主,产值比重约占60%,包括第一大厂IBIDEN以及SHINKO、NGK、Kyocera、Eastern等,台系厂商位居第二,产值比重约近30%,包括南电、欣兴、景硕、日月光等。至于韩国则以SEMCO三星为主要生产者。

国内台湾载板厂的产品结构来看,景硕的BT树脂载板占营收比重高达80-90%,以应用于高阶智能型手机为主,欣兴30-40%的比重,南电的比重则约10-15%。

当今电子产业链对PCB的需求规模不断扩大,但以IC载板为首的高端PCB产业仍被国外垄断。不过,目前全球PCB产业正在不停的向中国大陆转移。可预见的是,随着我国凭借人力成本优势和多年IC产业的经验技术地不断积累,内地企业或许可以逐渐承接由日韩台转移的封测等业务:

目前中国大陆诸如深南电路、兴森科技、珠海越亚等内资PCB龙头企业已经具备了IC封装载板的规模化生产能力;虽然市占率尚且处于一个低位,但却打破了近些年来国外企业对于载板的技术垄断,实现了零的突破,意义重大。